防范“内鬼”、筑牢内部信息安全管理防线线上股票配资炒,不容大意。

非法获取并出售个人信息是性质严重的违法行为,身为民警更不应该知法犯法。图/大河报视频截图

文 | 吴振

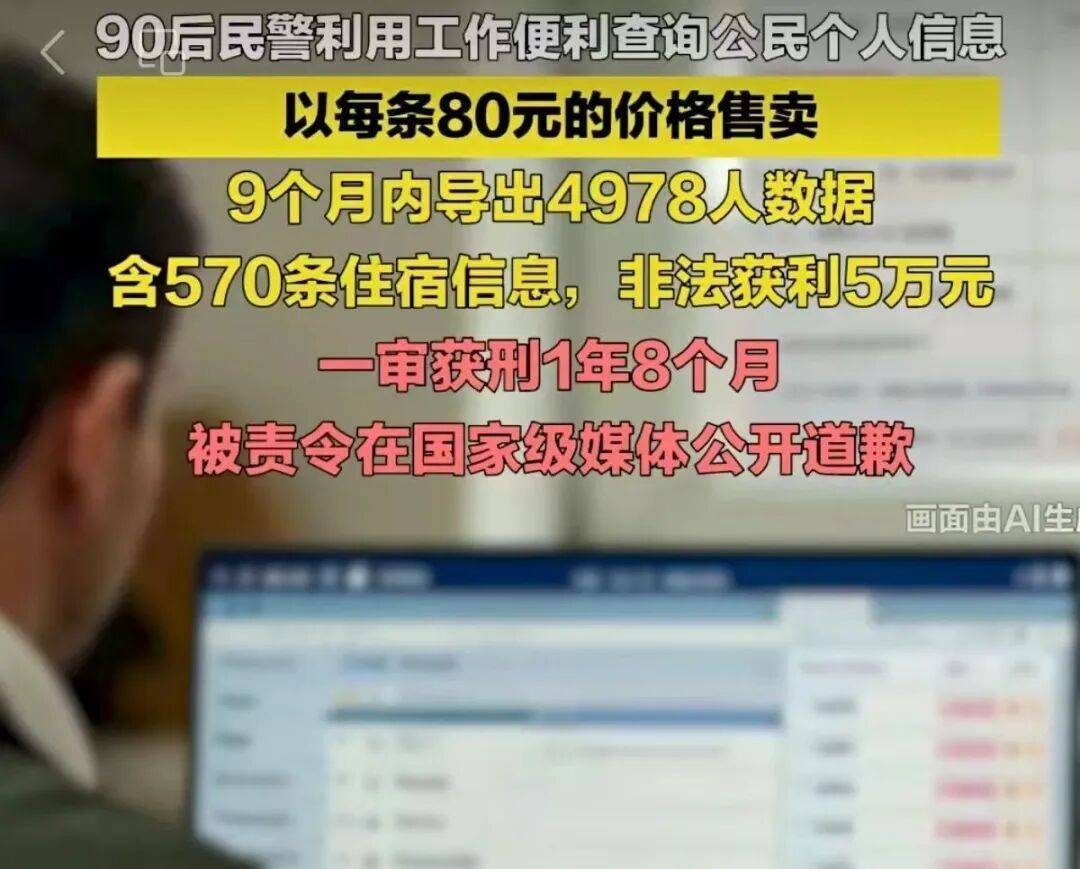

“90后”民警李某甲利用工作职务便利,查询公民个人信息,以每条80元的价格售卖,在9个月时间里导出近5000人的数据,包括近600条公民住宿信息,非法获利5万元。

9月5日,大河报《看见》记者从中国裁判文书网获悉,福建省福州市鼓楼区人民法院近日公布了该案的刑事附带民事公益诉讼判决书,判决李某甲犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币5万元;没收违法所得;责令其在国家级新闻媒体上向社会公众公开赔礼道歉等。

非法获取并出售个人信息是性质严重的违法行为,而身为民警,利用职务便利实施该行为,情节尤为恶劣。该案的判决不仅是对李某甲个人的依法惩处,更具有警示意义。

判决书显示,在2022年6月至2023年2月期间,李某甲借助公安部云搜平台,通过其数字证书执行查询操作达88985次,导出4978人的个人信息,其中包括公民住宿信息570条,并以每条80元的价格出售,累计获利5万元。

这一过程可谓触目惊心。李某甲身为民警,本该当好个人信息安全守护者,却干起了“监守自盗”的勾当。如此“内鬼”行为,既突破了最基本的工作纪律红线,构成权力滥用,也触犯了国家关于个人信息保护的法律法规。

很显然,相比一般主体实施的个人信息侵害行为,这样的“内鬼”作案带来的社会危害性要大得多,不仅严重破坏公众的信息安全感,也直接损害执法机关的公信力。对此,就该严惩不贷。

此次判决中的一个细节值得注意,针对辩护人提出的对被告人李某甲适用缓刑的建议,法院最终明确,被告人李某甲的行为“情节特别严重,不宜适用缓刑”。这一判决结果,有力彰显了法律对权力滥用及侵犯公民个人信息罪的“零容忍”态度。

除了事后依法严惩,这样的“内鬼”行为,也提醒各级公安机关,不应低估个人信息保护“内部防线”失守的风险。

如据报道,2024年某地也查处过多名辅警“违法查询、出售包括江苏、陕西、浙江等地的车辆违章、状态信息4700余条,非法获利7万余元”的案件。无论是民警还是辅警,都表明,防范“内鬼”、筑牢内部信息安全管理防线,不容大意。

在本案中,李某甲在长达9个月中持续实施违法行为,查询次数接近9万,虽属个案,但也反映出通过技术手段强化对查询行为全过程监督,及规范内部人员个人信息查询权限的必要性。

需要重视的是,当前随着网络“开盒”等恶意曝光他人信息的行为在一些群体中流行,非法查询、买卖个人信息的黑色产业链可能进一步上升。这也意味着需要以更严密的措施,筑牢个人信息保护的源头防线,尤其避免“内鬼”出于利益需要而“铤而走险”。

信息化时代,强化个人信息保护愈显重要和迫切。为此,今年中央网信办等四部门就联合开展了个人信息保护系列专项行动。从严查“内鬼”,到多部门持续推进个人信息保护治理,都释放出强烈信号:无论是谁,侵犯公民个人信息都将受到依法惩处。

撰稿 / 吴振(媒体人)

编辑 / 迟道华

校对 / 刘军

欢迎投稿:新京报评论,欢迎读者朋友投稿。投稿邮箱:xjbpl2009@sina.com评论选题须是机构媒体当天报道的新闻。来稿将择优发表,有稿酬。投稿请在邮件主题栏写明文章标题,并在文末按照我们的发稿规范,附上作者署名、身份职业、身份证号码、电话号码以及银行账户(包括户名、开户行支行名称)等信息线上股票配资炒,如用笔名,则需要备注真实姓名,以便发表后支付稿酬。

易配牛牛提示:文章来自网络,不代表本站观点。